AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH AL-KUBRA

Muqaddimah

Di dalam syariat Islam dikenal istilah kaidah, yang berfungsi untuk meringkas berbagai macam permasalahan syariat sehingga dengan kaidah tersebut kita akan dimudahkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan agama yang beraneka ragam. Khususnya pembahasan fiqih, para ulama telah menetapkan berbagai kaidah sebagai patokan untuk menyelesaikan kasus-kasus fiqih tersebut.

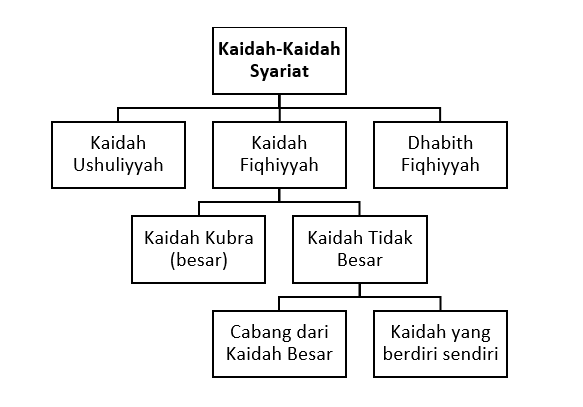

Dari bagan di atas diketahui bahwa paling tidak ada tiga kaidah utama di dalam syariat Islam, yaitu:

1. Kaidah Ushuliyyah

Kaidah ushuliyyah atau kaidah ushul fiqih adalah kaidah yang membahas seputar penggunaaan lafadz atau bahasa. Dengan kaidah-kaidah tersebut, seorang alim dapat menyimpulkan makna dari sebuah lafadz bahasa Arab. Misal kaidah الأَمْرُ لِلْوُجُوْبِ (lafadz perintah asalnya menunjukkan akan wajibnya hal tersebut) atau kaidah النَّهْيُ يَقْتَضِى التَّحْرِيْمُ (lafadz pelarangan asalnya menunjukkan akan haramnya hal tersebut). Kedua kaidah tersebut disebut kaidah ushuliyyah yang ditemukan dalam pembahasan ushul fiqih. Sebagai contoh firman Allah,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS Al-Baqarah : 43)

Ahli ushul fiqih akan melihat bahwa di dalam ayat ini terdapat lafadz fiil amr (kata kerja perintah). Berdasarkan kaidah ushul fiqih الأَمْرُ لِلْوُجُوْبِ (lafadz perintah asalnya menunjukkan akan wajibnya hal tersebut), maka mereka akan berkesimpulan bahwa shalat dan zakat itu hukumnya wajib.

2. Kaidah Fiqhiyyah

Adapun kaidah fiqhiyyah (kaidah fiqih) adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak permasalahan fiqih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli fiqih dihadapkan dengan ratusan permasalahan fiqih. Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam semua permasalahan tersebut, kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fiqih.

Misalnya, setelah menelaah banyak permasalahan fiqih maka diperoleh kesimpulan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan, dibuatlah kaidah اَلضَّرَرُ يُزَالُ (ad-dhararu yuzaalu, kemudharatan harus dihilangkan) atau dalam kesempatan lain diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu yang sudah diyakini hukumnya maka dia tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan yang datang setelah itu, dibuatlah kaidah اَلْيَقِيْنُ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ (al-yaqinu laa yazuulu bisy syak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan).

Berdasarkan hal tersebut, kaidah ushul fiqih lebih awal digunakan dari pada kaidah fiqih. Karena kaidah ushuliyyah digunakan untuk mengetahui kandungan makna sebuah lafadz yang berujung pada kesimpulan hukum. Lalu dari banyak hukum-hukum tersebut yang memiliki kesamaan makna atau maksud, disimpulkanlah menjadi kaidah-kaidah fiqih. Sehingga dari sisi urutan penggunaan, asalnya kaidah ushul fiqih diaplikasikan terlebih dahulu, meskipun dalam realitanya kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih digunakan secara bersama-sama.

3. Dhabith Fiqhiyyah

Dikenal pula istilah dhabith fiqhiyyah, yang sedikit berbeda dengan kaidah fiqih. Dhabith fiqhiyyah adalah sejenis kaidah fiqih akan tetapi berlaku hanya di dalam satu bab atau beberapa bab fiqih tertentu saja. Misal, dhabith لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ (likulli sahwin sajdatani, setiap lupa diganti dengan dua sujud), maka kaidah atau dhabit ini hanya berlaku di dalam pembahasan shalat saja dan tidak berlaku di dalam pembahasan fiqih lainnya.

Tidak diragukan lagi bahwa menumpuknya permasalahan manusia dan banyaknya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai hamba Allah, membuat ia perlu terhadap kaidah-kaidah seperti di atas, khususnya kaidah-kaidah fiqih yang bisa langsung ia terapkan untuk menghukumi sebuah kasus yang ia jumpai dalam kehidupannya tanpa harus bertanya kepada seorang alim atas setiap permasalahannya satu per satu. Lantas apakah modal yang harus dia miliki untuk mengetahui kaidah-kaidah tersebut?

Alhamdulillah, di zaman ini semua orang tidak perlu lagi menelaah lalu menyimpulkan kaidah fiqih dari ribuan atau bahkan lebih permasalahan fiqih yang ada, hal itu karena kaidah-kaidah fiqih tersebut sudah paten keberadaannya dan sudah dibukukan oleh para ulama dengan rapi. Kaidah-kaidah tersebut tinggal dipergunakan untuk membantu kita di dalam memahami dan menyimpulkan permasalahan-permasalahan fiqih yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Kaidah Fiqhiyyah Kubra

Sesungguhnya kaidah-kaidah dalam permasalahan fiqih sangatlah banyak, tetapi diantara sekian banyak kaidah fiqih tersebut, ada lima kaidah yang paling besar yang dikenal dengan istilah kaidah fiqhiyyah kubra (kaidah fiqih terbesar) atau kaidah fiqhiyyah al-khamsah (lima kaidah fiqih yang utama) karena jumlahnya ada lima.

Kelima kaidah ini dinamakan sebagai kaidah kubra atau kaidah besar karena beberapa alasan, yaitu:

- Lima kaidah ini dapat diberlakukan pada hampir seluruh bab-bab fiqih. Berbeda dengan kaidah-kaidah lainnya, yang terkadang hanya berkaitan dengan bab thaharah saja, atau bab muamalah saja, atau bab-bab tertentu lainnya.

- Lima kaidah ini disepakati oleh madzhab yang empat. Mereka semua menggunakan lima kaidah ini untuk menyimpulkan masalah-masalah fiqih apabila ditinjau dari madzhab mereka masing-masing.

- Lima kaidah ini masing-masing mengandung banyak kaidah turunan di bawahnya.

============

Kaidah 1

اَلأُمُوْرُ بِمَقَاصِدهَا

Al-Umuuru bi Maqaashidiha

(Segala Perbuatan Tergantung Niatnya)

Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting, karena dengan kaidah ini dia akan mengetahui sejauh mana ia bisa memaksimalkan ibadahnya.

Maksud dari kaidah ini adalah segala perkataan maupun perbuatan semua tergantung dari niatnya. Apakah perkataan dan perbuatan tersebut berbuah pahala atau tidak, semua akan kembali kepada niat dan tujuan dia berkata dan berbuat. Dengan niat, akan terbedakan antara dua orang yang melakukan jenis ibadah yang sama tetapi yang satu berpahala yang satunya tidak, atau yang satu berpahala tetapi sedikit namun satunya berpahala yang sangat besar.

Dalil tentang kaidah ini diantaranya firman Allah,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS Al-Bayyinah : 5)

Dalam ayat lain Allah berfirman,

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS Al-Baqarah : 225)

Diantara kebiasaan orang Arab adalah terlalu mudah mengeluarkan kalimat-kalimat sumpah seperti kalimat Wallahi! (Demi Allah!) atau yang sejenisnya, padahal di dalam hatinya dia tidak benar-benar bersumpah. Yang seperti ini Allah tidak akan menghukumnya karena perkataan sumpah yang sebenarnya dia tidak maksudkan atau tidak sengaja. Seperti firman Allah,

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah : 227)

Maksud ayat ini adalah Allah hanya akan menghukumi kalimat talaknya berdasarkan niatnya. Karena talak apabila menggunakan lafadz kinayah (tidak sharih atau tegas) maka dikembalikan kepada niatnya. Jika niatnya memang untuk bercerai atau berpisah dengan istrinya maka telah jatuh talak tersebut, tetapi jika tidak berniat demikian maka tidak jatuh talak.

Diantara dalil lain kaidah ini adalah sabda Nabi,

إنَّمَا الأعمَال بالنِّيَّاتِ وإِنَّما لِكُلِّ امريءٍ ما نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُوْلِهِ ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُها أو امرأةٍ يَنْكِحُهَا فهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إليهِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” (HR Bukhari, no. 1 dan Muslim no. 1907)

Hijrah pada dasarnya merupakan amalan yang sangat agung yang diganjar dengan pahala yang besar. Namun itu hanya didapatkan bagi mereka yang berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasul-Nya semata. Adapun yang berhijrah bukan karena niat tersebut maka dia tidak akan mendapatkan pahala.

Nabi juga bersabda,

رُبَّ قَتِيْلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ اللهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ

“Betapa banyak orang yang terbunuh di antara dua barisan pasukan, Allah lebih tahu mengenai niatnya.” (HR Ahmad)

Tidak semua yang mati dalam peperangan tersebut mendapatkan predikat syahid di sisi Allah lantas masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah hadits bahwa dikatakan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةَ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

“Wahai Rasulullah, seseorang berperang (karena ingin dikatakan) berani, seorang (lagi) berperang (karena ingin dikatakan) gagah, seorang (lagi) berperang karena riya’ (ingin dilihat orang), maka yang mana yang termasuk jihad di jalan Allah?” Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Barangsiapa yang berperang (dengan tujuan) untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka ia (berada) fii sabiilillaah (di jalan Allah).” (HR Bukhari no. 7458 dan Muslim no. 1904)

Orang-orang yang ikut dalam peperangan tetapi dengan niat untuk membela sukunya semata, atau unjuk keberanian, maka amalan mereka itu tidak bernilai di sisi Allah walaupun secara dzhahir amalan yang mereka dan orang-orang yang ikhlas lakukan itu sama, sama-sama berperang di barisan Islam.

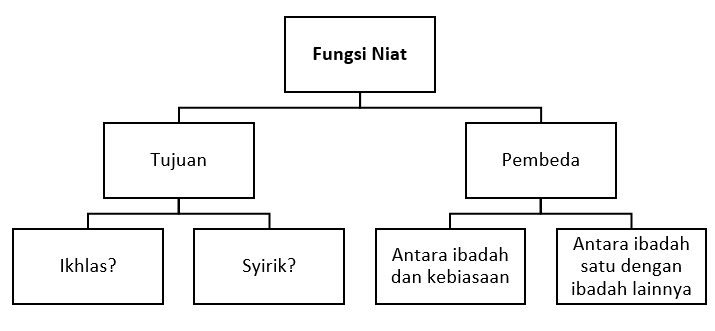

Fungsi Niat

A. Niat sebagai penentu ibadahnya tertuju kepada siapa

- Ikhlas beribadah karena Allah semata, atau;

- Syirik dengan beribadah karena riya, sum’ah, ‘ujub dan lainnya.

B. Niat sebagai pembeda

- Pembeda antara ibadah dan adat.

Contoh, seseorang yang mandi di pagi hari jumat. Kemungkinannya kembali kepada dua kemungkinan tergantung niatnya, apakah niatnya mandi junub untuk melaksanakan shalat jumat atau mandi biasa sekedar untuk menyegarkan badannya. Yang pertama dia mendapatkan pahala karena melakukan amalan ibadah, sedangkan yang kedua tidak mendapatkan pahala karena hanya melakukan aktivitas kebiasaan sehari-hari. - Pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya.

Contoh, seseorang yang shalat dua rakaat setelah terbit fajar (masuk waktu subuh). Maka shalat yang dia laksanakan kembali kepada tiga kemungkinan, bisa jadi dia shalat sunnah tahiyyatul masjid, atau shalat sunnah rawatib qabliyah subuh, atau shalat subuh langsung, atau kemungkinan lainnya yang kesemuanya tergantung pada niatnya.

Patut diketahui bahwa diantara amalan-amalan itu ada yang merupakan ibadah di satu waktu tetapi di lain waktu dia adalah sekedar kebiasaan, seperti mandi yang telah dicontohkan sebelumnya. Namun terdapat amalan yang tidak membutuhkan niat sebagai pembeda apakah itu ibadah atau sekedar kebiasaan, karena dari sisi dzatnya dia adalah ibadah secara mutlak. Seperti berdzikir, membaca Al-Quran, shalat, atau puasa. Amalan-amalan tersebut tersebut secara dzatnya adalah ibadah, tidak bisa berubah jenis menjadi kebiasaan hanya karena niat.

Ada pula jenis amalan yang sudah sangat jelas dan bahkan tidak butuh niat pembeda hendak melakukan jenis ibadah yang ini atau ibadah yang itu, karena tidak memiliki kemiripan dengan ibadah yang lain. Seperti ibadah haji, tidak ada amalan lain yang mirip seperti haji tetapi bukan dengan niat haji. Begitu pula berpuasa di bulan ramadhan, tidak ada kemungkinan puasa yang lain di bulan itu. Sehingga dia tidak perlu mempertegas niatnya akan melakukan jenis ibadah yang mana. Fungsi niat dalam amalan seperti ini adalah tinggal membedakan apakah dia ikhlas atau tidak.

Jenis Amalan Hamba

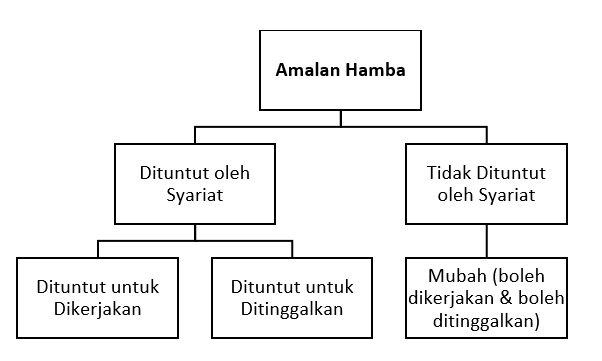

Secara umum amalan hamba terbagi ke dalam dua jenis ditinjau dari niat hamba tersebut, amalan yang dituntut oleh syariat dan amalan yang tidak dituntut oleh syariat.

A. Amalan yang dituntut oleh syariat

Amalan yang dituntut oleh syariat terbagi lagi menjadi dua:

Pertama, dituntut untuk dikerjakan.

Disinilah letak pembahasan fungsi niat sebagai pembeda atau sebagai penentu ikhlas atau tidak, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ketika seorang hamba mengerjakan sebuah amalan, maka dia wajib meniatkannya ikhlas karena Allah semata agar amalan tersebut sah dan diterima di sisi Allah. Dia juga perlu terhadap penegasan akan niatnya apakah dia berniat mengerjakan ibadah A atau ibadah B, atau menegaskan bahwa dia sedang melakukan ibadah dan bukan sekedar kebiasaan, karena Allah akan memberikan ganjaran sesuai niatnya.

Kedua, dituntut untuk ditinggalkan.

Amalan jenis ini tidak perlu terhadap niat untuk sahnya amalan tersebut. Seperti wajibnya meninggalkan maksiat, amalan ini tidak butuh niat untuk melepaskan diri dari tanggung jawab menjauhi maksiat, karena sekedar meninggalkan maka itu sudah cukup. Contoh lain, meninggalkan beban punya hutang, cukup dibayarkan maka kewajibannya sebagai orang yang berhutang sudah selesai tanpa harus adanya penegasan niat sebelumnya. Contoh lain, meninggalkan najis, maka mencucinya sampai hilang itu sudah cukup bahkan ketika najis tersebut hilang sendiri tanpa sengaja dihilangkan. Berbeda dengan jenis amalan yang dituntut untuk dikerjakan, dia butuh niat agar shalat sah, butuh niat agar puasa sah, butuh niat agar mandi junub sah, dan seterusnya.

Namun jika ingin mendapatkan pahala dari Allah, melebihi kadar sah, maka tetap perlu niat yaitu niat meninggalkannya karena Allah. Seperti meninggalkan zina, ada orang yang meninggalkan zina karena takut terkena HIV/AIDS, yang seperti ini tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Tetapi jika dia meninggalkan zina karena Allah padahal sudah terbetik untuk berzina, maka dia akan dapat pahala.

B. Amalan yang tidak dituntut oleh syariat

Yaitu amalan yang boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan, atau disebut dengan mubah. Sama seperti amalan yang dituntut untuk ditinggalkan, amalan mubah ini tidak perlu terhadap niat. Umumnya hal-hal mubah adalah perkara-perkara duniawi yang tidak dituntut untuk berniat. Antara makan daging atau roti tidak perlu niat yang membedakannya, dan seterusnya.

Namun jika ingin mendapatkan pahala, maka harus berniat. Seperti ketika Nabi bersabda,

وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى الْلُقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ

“Tidaklah engkau menafkahkan satu nafkah yang dengannya engkau mengharap wajah Allah subhanahu wa ta’ala kecuali engkau akan diberi pahala dengannya sampai pun satu suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu.” (HR Muslim no. 1251)

Suapan seorang suami kepada istrinya pada dasarnya murni karena motivasi duniawi. Tetapi jika diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Seseorang yang makan sekedar makan tidak akan dapat pahala karena itu perkara mubah, namun jika dia makan dengan tujuan agar dirinya semakin kuat dalam beribadah maka pada saat itu aktivitas makannya akan diganjar pahala oleh Allah.

Oleh karena itu, hendaknya kaidah ini menjadi salah satu perhatian yang sangat utama karena umumnya aktivitas harian manusia pada dasarnya adalah murni duniawi. Namun jika aktivitas tersebut diniatkan karena Allah maka dia akan bernilai pahala. Seorang suami yang keluar pagi pulang malam mencari uang hendaknya meniatkannya demi mencari nafkah untuk keluarganya agar berbuah pahala. Seorang yang tidur cepat hendaknya berniat agar tidurnya tersebut menambah kekuatannya dalam beribadah. Sehingga dia menjadikan seluruh aktivitas kehidupannya bernilai ibadah.

Tentang Melafadzkan Niat

Telah dimaklumi bahwa niat itu tempatnya di hati dan bukan di lisan. Namun tentang hukum melafadzkan niat maka para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini tentang boleh atau tidaknya. Hanya saja semuanya sepakat bahwa Nabi tidak pernah melafadzkan niat dalam seluruh ibadah yang dia lakukan. Begitupun dari para sahabat tidak pernah pula diriwayatkan satupun di antara mereka yang melafadzkan niat. Dari sini disimpulkan bahwa yang lebih afdhal adalah tidak melafadzkan niat ketika ingin mengerjakan sebuah ibadah.

Namun sebagian ulama syafi’iyyah belakangan, mereka menganjurkan untuk melafadzkan niat dalam rangka untuk mengokohkan niat tersebut, dengan catatan harus dengan suara yang pelan (sirr).

Bersamaan dengan itu, banyak pula orang awam yang salah paham terhadap pendapat ini lantas beranggapan bahwa melafadzkan niat menurut madzhab syafi’i bukan sekedar dianjurkan akan tetapi diwajibkan, dan dalam shalat merupakan syarat sahnya. Namun yang benar tetaplah tidak dianjurkan untuk melafadzkan niat baik itu pelan lebih-lebih jika dikeraskan.

Tercampurnya Niat Pada Amalan

Seorang hamba ketika beribadah, dia dituntut untuk mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah semata. Namun terkadang ada seorang hamba yang beribadah namun dalam ibadahnya tersebut tercampuri tendensi-tendensi lain. Kasus yang seperti ini terbagi menjadi dua.

A. Amalan Tercampuri Niat Duniawi

Seorang hamba yang mengerjakan ibadah dengan ikhlas namun tercampuri dengan perkara duniawi yang bukan merupakan riya’, maka hukumnya tidak mengapa. Contoh:

- Menunaikan ibadah haji sembari berniat untuk berdagang. Maka niat seperti ini tidak mengapa, sebagaimana firman Allah,لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (QS Al-Baqarah : 198)Diantara tafsirannya adalah sambil berdagang di samping menunaikan haji.

- Menyambung silaturrahmi dengan kerabat karena ingin bertambah umur dan rezeki. Nabi bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

“Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung silaturrahmi.” (HR Bukhari no. 5985 dan Muslim no. 2557)

- Bertakwa karena ingin diberikan solusi-solusi dalam setiap permasalahan. Allah berfirman,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS At-Thalaq : 2)

Semua contoh di atas adalah bentuk ibadah yang tercampuri dengan niat duniawi. Tetapi Allah dan Nabi-Nya sendiri lah yang menjanjikan keutamaan-keutamaan duniawi tersebut. Sehingga yang seperti ini hukumnya tidak mengapa, dengan syarat dia mengerjakan ibadah tersebut dasarnya memang ikhlas karena Allah dan tambahan niat duniawinya tidak boleh lebih mendominasi dari pada niat akhiratnya, apalagi sampai menjadi murni niatan duniawi. Sebagaimana Allah berfirman,

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا

“Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.” (QS Al-Isra’ : 18)

Allah juga berfirman,

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.” (QS Hud : 15)

B. Amalan Tercampuri Niat Riya’ (ingin dilihat orang)

Seorang hamba yang sedang mengerjakan ibadah lalu dalam ibadahnya tersebut muncul rasa riya’ maka kondisi ini terbagi ke dalam 2 kondisi.

1. Muncul sejak awal beramal, maka amal tersebut tertolak.

2. Muncul belakangan, terbagi dalam dua kondisi lagi:

- Muncul di tengah saat dia sedang beramal, yang terbagi lagi menjadi dua;

– Riya’ tersebut dilawan, mengandung 2 kemungkinan; Jika dia berhasil maka dia mendapatkan pahala, dan jika dia tidak berhasil maka dia tetap dapat pahala karena sudah berusaha untuk melawannya.

– Riya’ tersebut tidak dilawan.

Adapun kondisi seperti ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan amalnya gugur, sebagian lain mengatakan amalnya diterima karena di awal beramal dia sudah ikhlas. Imam Ahmad menguatkan pendapat yang kedua. - Muncul setelah selesai beramal

Jika seorang hamba telah beramal dengan ikhlas hingga akhir. Namun tiba-tiba muncul rasa riya’ di kemudian hari, maka para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa pahala yang telah dia dapatkan saat beramal tetap selamat (tidak terhapus), hanya saja riya’ yang muncul tersebut diganjar dosa, dan ini pendapat yang terkuat. Sebagian kecil ulama yang lain semisal Ibnul Qayyim berpendapat bahwa pahala yang didapatkan dari amalan yang telah dilakukannya itu gugur karena riya’ yang muncul setelah beramal tersebut.

Hukum Bertaubat dari Riya’

Telah diketahui bahwa seorang hamba yang beramal dengan riya’ maka hukum asalnya amalannya tersebut tidak diterima. Namun bagaimana jika dia bertaubat dari riya’ yang menjadi asas beramalnya dahulu? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah pahala yang harusnya dia dapat tetapi jadi terhapus karena riya’ itu bisa kembali lagi, atau tidak kembali.

Para ulama yang berpendapat bahwa pahalanya tidak akan kembali, beralasan bahwa amalan tersebut memang sedari awal tidak sah, karena syarat sah diterimanya amalan adalah ikhlas. Sehingga dengan itu amalannya tidak berbuah pahala, kalau demikian apa yang mau kembali? Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim.

Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa amalannya akan kembali dan akan diberi pahala sesuai amalannya tersebut. Mereka mengatakan bahwa hukum asal amal itu diterima, hanya saja saat dia beramal maka amalannya tersebut tidak diterima karena ada penghalangnya yaitu riya’. Ketika penghalangnya dicabut dengan cara bertaubat dari perbuatan riya’nya maka amalan itu akan kembali dan berbuah pahala. Alasan lainnya adalah memakai qiyas aulawiy dengan orang musyrik yang bertaubat dari kesyirikannya lalu dia beriman sehingga dengannya Allah mengembalikan atau memberikan ganjaran pahala bagi kebaikan yang dahulu dia lakukan ketika masih musyrik. Allah berfirman,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.” (QS At-Taubah : 54)

Asalnya amalan mereka diterima, tetapi menjadi tidak diterima karena terhalang oleh status kekafiran mereka. Jika penghalangnya hilang, maka amalan yang dulu terhalang jadi diterima. Sebagaimana sahabat Nabi Hakim bin Hizam yang dahulunya musyrik, dia bertanya tentang keadaannya kepada Nabi,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ

Wahai Rasulullah, “Bagaimana menurut anda tentang beberapa hal yang aku lakukan sebagai ibadah pada masa jahiliyah? Seperti sedekah, memerdekakan budak, menyambung silaturrahmi, apakah aku mendapatkan sesuatu (pahala) di dalamnya?” Rasulullah bersabda, “(Dengan) memeluk Agama Islam (kamu tetap mendapatkan pahala) amal kebaikan yang dulu kamu kerjakan.” (HR Bukhari no. 1436)

Orang musyrik dengan syirik besar saja setelah bertaubat maka amalan masa lalunya diterima, apalagi orang riya’ yang merupakan syirik asghar jika ia bertaubat dengan taubat nashuha. Meskipun demikian, hendaknya setiap hamba tidak menggampangkan perkara ini, karena tidak ada yang bisa menjamin apakah dia sempat bertaubat atau tidak.

Kaidah-Kaidah Turunan dari Kaidah Pertama

Telah dijelaskan di awal bahwa diantara karakteristik kaidah kubra adalah mempunyai kaidah cabang atau turunannya. Diantara kaidah cabang dari kaidah pertama ini, adalah:

1. اَلْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ بِالمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَ الْمَبَانِي

(Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya)

Contoh-contoh penerapan kaidah ini:

- Jika ada seseorang membeli barang dari sebuah toko, tetapi dia lupa tidak membawa uang. Kemudian dia mengatakan kepada si penjual, “Saya beli barangmu, tetapi karena saya lupa bawa uang, untuk sementara jam tangan saya dititipkan dulu, setelah ini saya akan pulang mengambil uang kemudian kembali lagi untuk membayarnya dan akan saya ambil titipan jam tangan saya.” Walaupun orang ini berkata itu bahwa adalah jam tangannya sekedar dititipkan tetapi hakekat itu bukan akad wadi’ah (titipan) melainkan akad rahn (jaminan).

- Perkataan si A kepada si B, “Saya hadiahkan kepada engkau mobil saya dengan syarat engkau hadiahkan mobilmu kepadaku.” Maka walaupun mereka berkata itu adalah bentuk saling memberi hadiah tetapi hakekatnya itu adalah jual beli.

- Nasabah yang menitipkan uangnya di bank (bermaksud melakukan akad wadiah). Maka hakekatnya akad yang dia lakukan adalah akad hutang piutang (akad qarn). Mengapa demikian? Karena pada akad wadiah tidak terjadi perpindahan pemilikan, sedangkan apabila terjadi perpindahan pemilikan maka itu namanya akad hutang piutang. Seorang nasabah apabila meletakkan uangnya di bank lalu mengizinkan bank tersebut untuk memakainya maka itu namanya menghutangi dan bukan menitipkan.

2. مَنِ اسْتَعْجَلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

(Barangsiapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya -dengan niat yang buruk- maka dia dihukum dengan kebalikannya)

Contoh-contoh penerapan kaidah ini:

- Seseorang yang ingin segera mendapat warisan dari bapaknya kemudian menghalalkan segala cara agar keinginannya segera terwujud. Akhirnya dia rela membunuh bapaknya untuk mewujudkan keinginannya. Maka dia tidak berhak diberi warisan tersebut. Ini adalah contoh bentuk menggunakan wasilah haram untuk mendapatkan tujuan yang syar’

- Termasuk dalam kaidah ini adalah menggunakan wasilah syar’i untuk mendapatkan tujuan yang haram. Seperti seorang suami yang membenci istrinya dan tidak ingin istrinya mendapatkan warisan darinya. Ketika dia akan meninggal dunia, dia lalu mentalak istrinya dengan talak tiga agar istrinya tersebut tidak mendapat warisan darinya (adapun hanya talak satu atau dua lalu suaminya meninggal di masa ‘iddahnya maka sang istri masih dapat warisan). Tatkala terungkap bahwa dia sengaja menceraikan istrinya dengan niat untuk memberi kemudharatan kepadanya maka istrinya tetap mendapatkan warisan darinya.

Bersambung Insya Allah…